獣医師からアドバイス「腸内環境を整えるために」

猫ちゃんが健康的に過ごすためには、腸内環境を整えることが大切です。

人においては、健康のため腸内環境を積極的に整えようとする

『腸活』という言葉が ありますが、猫ちゃんにおいてもこれは同じです。

この記事では、猫ちゃんが腸内環境を整えることの重要性や、

腸内の状態をよくする 方法などをお伝えしています。

「愛猫のおなかの調子を整えて、1 日でも長く一緒に過ごしたいな!」という

飼い主さ んは、ぜひチェックしてみてくださいね!

愛猫の腸内環境を整えることは大切!

『腸内環境を整える』と聞き、多くの方が真っ先に思い浮かぶこととしては、

『乳酸菌を 摂ること』かもしれません。

そもそも乳酸菌とは、糖分(ブドウ糖や乳糖など)を利用し、

発酵をすることで乳酸を 作り出す細菌のことを言います。

体にとって有益な菌であるため、ビフィズス菌などとあわせて『善玉菌』とも呼ばれま す。

以下でお伝えしますが、乳酸菌にはおなかの調子を整えるのみならず、

さまざまな効 果やメリットがあります。

ただ、人においては、乳酸菌やビフィズス菌が優勢菌である一方で、

猫ちゃんにおい ては、『腸球菌』と呼ばれる細菌の割合が多いことが分かっています。

これは食性の違いなども関連しているのでは?と言われていますが、理由はよく分か っていません。

この腸球菌ですが、外から入ってきた菌の増殖を防ぎ、

腸の健康と免疫系を維持す る役割があり、

加齢とともに減少することが分かっています。

あまりなじみのない菌だと思いますが、猫ちゃんにとっては重要な腸内細菌の一つで す。

腸球菌が腸内細菌のメインである猫ちゃんにおいては、

乳酸菌の投与が有用なのか どうかは分からない部分もありますが、

臨床現場においてはよく利用され、効果が認 められることも多くあります。

乳酸菌やビフィズス菌の効果やメリットとは?

乳酸菌を摂ることでのメリットはたくさんあります。

たとえば、乳酸菌などの善玉菌(プロバイオティクス)を摂取することで、

クロストリジウ ム(悪玉菌の一つ)という腸内で毒素を産生する細菌の発育を抑制し、

腸内環境を整 えるといった報告があります。

クロストリジウムは年齢とともに増加をする傾向にあるため、

乳酸菌の投与でその量 を調整できるのなら、ぜひ摂取してみたいものです。

また、最近の研究においては、免疫細胞の多くが腸に存在することが分かっていま す。

食物アレルギーには免疫が関与していますので、

腸内環境を整えることは、アレルギ ー症状の緩和につながる可能性もあります。

一般的に、アレルギーの治療としては、ステロイドなどの薬を用いることが多いです が、

副作用が心配なことも多いと思います。

腸内環境を整えることで症状がよくなる可能性があるのなら、

積極的に乳酸菌などの 善玉菌を取り入れてみたいですよね!

他にも、免疫力を高めたり、うんちのにおいを軽減したり、歯のケアができたり...な ど、

乳酸菌には多くの効果が認められています。

また、ビフィズス菌においては、腸内の悪玉菌の増殖を抑制し、

腸内環境を改善して、大腸の動きを活発にする働きがあります。

ビフィズス菌には様々な種類があり、免疫を調整するものや

ストレス耐性・記憶力の 向上などに関与するものもあります。

ちなみに、人においては、大腸の善玉菌のほとんどがビフィズス菌(99.9%)です。

「乳酸菌ではなかったのか!」と、少しびっくりしてしまいますよね。

猫ちゃんが腸内環境を改善するためにすべき 3 つのこ と

猫ちゃんの腸内環境をよくするためには、

以下でお伝えする 3 つのことに配慮してい ただくことがおすすめです。

1 健康的な食生活を送ろう!

腸内環境をよくするために、何よりも大切なことは健康的な食生活を送ることです。

一般的には、年齢や体型に合った総合栄養食を与えてもらうといいでしょう。

総合栄養食とは、その食事と水のみを与えていれば、

健康が維持できるような栄養 バランスの整った食事のことです。

後ほど、どういったキャットフードを選ぶといいのかについて、詳しくお伝えしています。

プラスして、オリゴ糖や食物繊維(サイリウム)などのプレバイオティクスをあげること もおすすめです。

プレバイオティクスは腸内細菌のエサとなりますので、

間接的に腸内環境を整えるこ とができます。

また、腸が冷えることで、ぜん動運動が抑制されてしまいます。

そのため、食事(ウェットフード)は人肌程度に温めてあげることがおすすめです。

温めることでにおいの分子が拡散するため、食いつきが増すことも多いですよ。

2 適度な運動でストレス発散!

適度な運動によって筋肉を動かすことは、

腸へ刺激を与え、便通の改善が期待され ます。

便通を整えることは、腸内環境を整えることにもつながります。

猫ちゃんにおいては、キャットタワーやキャットウォークなどを用いて、

飛び乗ったり、 走ったり...ということが運動になります。

また、猫じゃらしを緩急つけて動かす、

見えるか?見えないか?のところで動かすよう な遊びは、

猫ちゃん本来の機敏な動きをさせることができますし、

狩りの本能を掻き 立て、脳への良い刺激となります。

しっぽをふりふり、勢いよく猫じゃらしを追う猫ちゃんは、短時間の運動でもすぐにクタ クタ...

愛猫の様子をチェックし、休憩を交えながら行うようにしましょう。

3 十分な睡眠を確保しよう!

腸のぜん動運動は自律神経によって調整されています。

交感神経が優位であると動きが抑制され、

副交感神経が優位であると動きが活発と なります。

自律神経を整えるためには、十分な睡眠が必要とされています。

猫ちゃんが安心できるようなスペースを、

高い場所や狭い場所、暗い場所...など、さ まざま用意してあげましょう。

体がくっつくことで安心することも多いため、やや狭いペットベッドや段ボールを用意 することもおすすめです。

うるさい場所では快適な睡眠は得られないため、

できる限りで人が頻繁に通らず、騒 音のない場所を提供してあげるといいでしょう。

キャットフードを購入する際に気をつけるべきことは?

腸の環境を整えるためには、食事が重要だとお伝えしました。

年齢に合った総合栄養食を選択することがよいですが、

加えて、ある程度の価格帯 のキャットフードを選ぶことも大切です。

あまりにも安価な食事は、副産物(内臓や脂肪組織、骨など食肉以外の部分)を

主に 使用したものも多く、そもそもどのような部位が使われているのかすら不明であること も多いです。

添加物については、香料や着色料など必要ではないものは

入っていない方がいいで すが、ゼロにする必要は特にありません。

酸化防止剤などの品質を維持するために必要な添加物もあるため、

『何がどの程度 入っているのか?』をきちんと把握をすることが大切です。

腸活を考えるにあたってはサプリメントの摂取が有用となる場合もあります。

ただ、腸球菌が豊富である猫ちゃんにとって、

乳酸菌のサプリメントがどこまで有用性 があるのか?については、

はっきりと分かっていないため、

もともと腸の中にいる菌の バランスを整える、活性化させるようなサプリメントを選ぶことがおすすめです。

そして、猫ちゃんの場合、投薬をすることは難しいケースもあり、

サプリメントをあげる こと自体がストレスになることも多々あります。

乳酸菌などのサプリメントは、継続的に摂取することが大切ですので、

飲ませることが 難しい場合には、

あらかじめ食事に混ぜられているような商品を用いてもいいかもし れませんね。

歯みがきができる食事もいいかも 口から食べた食べ物は、胃や腸を通って、肛門から出されます。

そのため、口の中の菌も一緒に消化器に流れ込むため、

口腔環境が悪い場合には、 歯周病菌が腸内細菌の邪魔をすることもあります。

歯ブラシでのケアが望まれますが、

なかなか歯みがきをやらせてくれる猫ちゃんはい ません...

十分に咀嚼ができる子でしたら、

ある程度大き目のカリカリをあげることで

たっぷりと 唾液が出ますので、口腔ケアに役立ちます。

定期的に腸内環境を調べ、腸内細菌の量や種類の見 直しを!

腸内細菌のバランスは、うんちの見た目では判断できません。

腸内細菌は多様性が高いほど良いとされていますので、

定期的にチェックする必要 があります。

動物病院にて定期的にうんちの検査を行い、

『どういった細菌が、どれくらい出ている のか?』を見てもらうことがおすすめです。

最近では、うんちを郵送することで

腸内細菌を測定してくれるサービスもあるため、有効に活用するといいでしょう。

あわせて、便性状や体重の増減もチェックすることが大切です。

腸に良いとされる食事やサプリメントにおいても、合わないこともありますし、

体調や 年齢によっては、体調を崩してしまうこともあります。

【まとめ】猫ちゃんの腸内環境を整えて、健康長寿を目 指そう!

猫ちゃんが腸内環境を整えるためには、健康的な食生活を送ることが大切です。

キャットフードはある程度の価格帯のものを選び、

腸内環境に配慮したサプリメントな ども併用するといいでしょう。

同時に、適度な運動や良質な睡眠をとり、愛猫と健康的な毎日を送るようにしましょう!

腸内環境測定サービス「おなかの通信簿」サービスとは

BIo Amekaで提供させていただいている、「おなかの通信簿」サービスでは

”獣医師からの「腸内環境を整えるために」” 内で取り上げられている、細菌類を形や色調から測定しています。

(従来のサービスのように細菌類の機能などまでは解析しておりません。

さらに詳しい細菌の種類や機能などを知りたい方は他社サービスをご検討ください。)

*当報告書は診断や医療行為ではありません。

あくまでも飼い主様がデータから愛猫の腸内環境の状態をご判断ください。

-

SOPHIA for PETS 7本入り

¥1,400

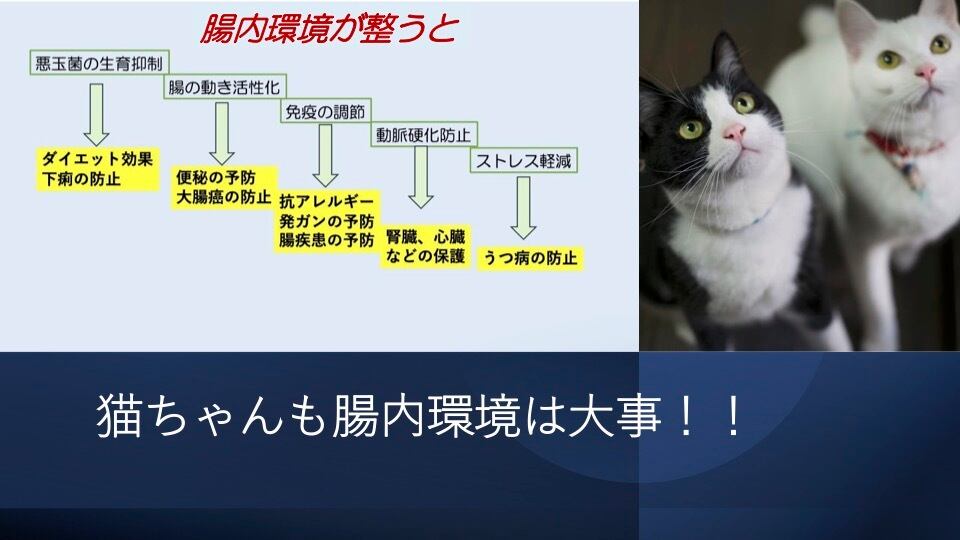

腸活という言葉は聞いたことありますか? 人間では、野菜や繊維を積極的に食べたり、ヨーグルトなどの発酵食品をとることで 太りにくい体になる。 精神状態が安定する。 免疫力が上がって病気になりにくくなる。 アレルギーが改善する。などの効果がよく知られています。 他に鶏に乳酸菌、ビフィズス菌を与えると卵をよく産んでくれることも聞いたことありませんか? つまり、腸内環境の重要性は動物全てに共通しています。 猫でももちろん、重要です。猫がかかりやすい腎臓病も、腸内環境を整えることにより、腎機能の保護効果が期待されます。 また他にも免疫力の改善、肝機能の改善、ストレスの軽減など多数の健康効果が報告されています。 愛猫の健康長寿に腸活がとても大事であるとご理解いただけたと思います。 では少し専門的な話をしますね。 善玉菌の栄養(プレバイオティクス)、善玉菌自身(プロバイオティクス)の先をいく、ポストバイオティクスという言葉をご存知ですか? ポストバイオティクスとは乳酸菌の代謝産物の事。 豊富な栄養素がギュッとつまっており、 ・善玉菌の成長しやすい環境を整える。 ・乳酸菌自身よりも効率的に腸内環境を改善する。 ・普段の食生活、生活習慣などの影響を受けない。 ・個人差、動物種などの影響を受けない、など多くの利点があります。 是非この機会にポストバイオティクスの効果を実感してください。

-

腸内環境測定サービス「おなかの通信簿」

¥3,500

下記説明を全て読んでいただいた上で、本サービスをご利用ください。 新商品「おなかの通信簿」は、愛猫の腸内環境を測定する革新的なサービスです。 こちらのサービスは”獣医師からアドバイス「腸内環境を整えるために」 で取り上げている細菌の色調、形態、大きさなどから 菌の種類を推定しています。(*さらに詳しい細菌類の解析、あるいは機能について知りたい場合は他社サービスをご利用ください。) 結果も1〜2週間以内とすぐにわかるためリアルタイムでの結果を お届けすることが可能です。 また、検体を送るだけと簡便さにもこだわっていますのでどなたでも簡単にご利用いただけます。 (ご利用の際の注意事項) ✅当報告書は診断や医療行為ではありません。あくまでもデータとしてご活用ください。 ✅ご提供いただいた検体が解析に不足する際などは再度、ご提供をお願いする場合があります。 ✅解析結果は研究あるいは業務用途の目的で、ホームページ上あるいは、報告書内データとして使用させていただく場合があります。 (※個人情報の使用は致しません) ✅腸内環境についての研究は進行途中です。現時点での論文報告などに基づいて菌の特徴などを記載しております。

-

腸内環境測定サービス「おなかの通信簿」+期間限定の飼い主様ご本人のための健康相談サービス

¥5,000

下記説明を全て読んでいただいた上で、本サービスをご利用ください。 新商品「おなかの通信簿」は、愛猫の腸内環境を測定する革新的なサービスです。 こちらのサービスは”獣医師からアドバイス「腸内環境を整えるために」 で取り上げている細菌の色調、形態、大きさなどから 菌の種類を推定しています。(*さらに詳しい細菌類の解析、あるいは機能について知りたい場合は他社サービスをご利用ください。) 結果も1〜2週間以内とすぐにわかるためリアルタイムでの結果を お届けすることが可能です。 また、検体を送るだけと簡便さにもこだわっていますのでどなたでも簡単にご利用いただけます。 (ご利用の際の注意事項) ✅当報告書は診断や医療行為ではありません。あくまでもデータとしてご活用ください。 ✅ご提供いただいた検体が解析に不足する際などは再度、ご提供をお願いする場合があります。 ✅解析結果は研究あるいは業務用途の目的で、ホームページ上あるいは、報告書内データとして使用させていただく場合があります。 (※個人情報の使用は致しません) ✅腸内環境についての研究は進行途中です。現時点での論文報告などに基づいて菌の特徴などを記載しております。 飼い主様の健康相談サービスは、相談内容、ご希望などを伺った上で 医療従事者が対応させていただきます。 (専門外の場合は対応できない場合がございます。)

-

最新情報の提供

¥3,500

「大事な猫の健康を守るため、最善の治療を受けさせるため」 最新の知識を手に入れませんか? 日本では、稀な疾患であっても海外の文献を検索すれば症例報告を発見できるケースが多々あります。 知りたい情報をお知らせいただければ、文献の検索、翻訳などを行い、要約した情報を提供させていただきます。 獣医師さんとの話合いの場所などでぜひお役立てください。 *注意点として診断、治療法を限定するものではありません。あくまでも参考になさってください。